2025 年 9 月 13 日,《对视与共生:当数字艺术走进艺术史》公益学术分享会在成都宽窄巷子三联韬奋书店圆满举行。此次活动由四川大学文学与新闻学院和成都三联韬奋书店联合举办,我院马睿教授担任主讲嘉宾,王晓路教授与四川美术学院实验艺术学院杨光影副教授担任与谈嘉宾,共同探讨数字艺术与艺术史交融的前沿话题,本次活动吸引了众多艺术从业者、高校师生与市民前来参与。

活动现场

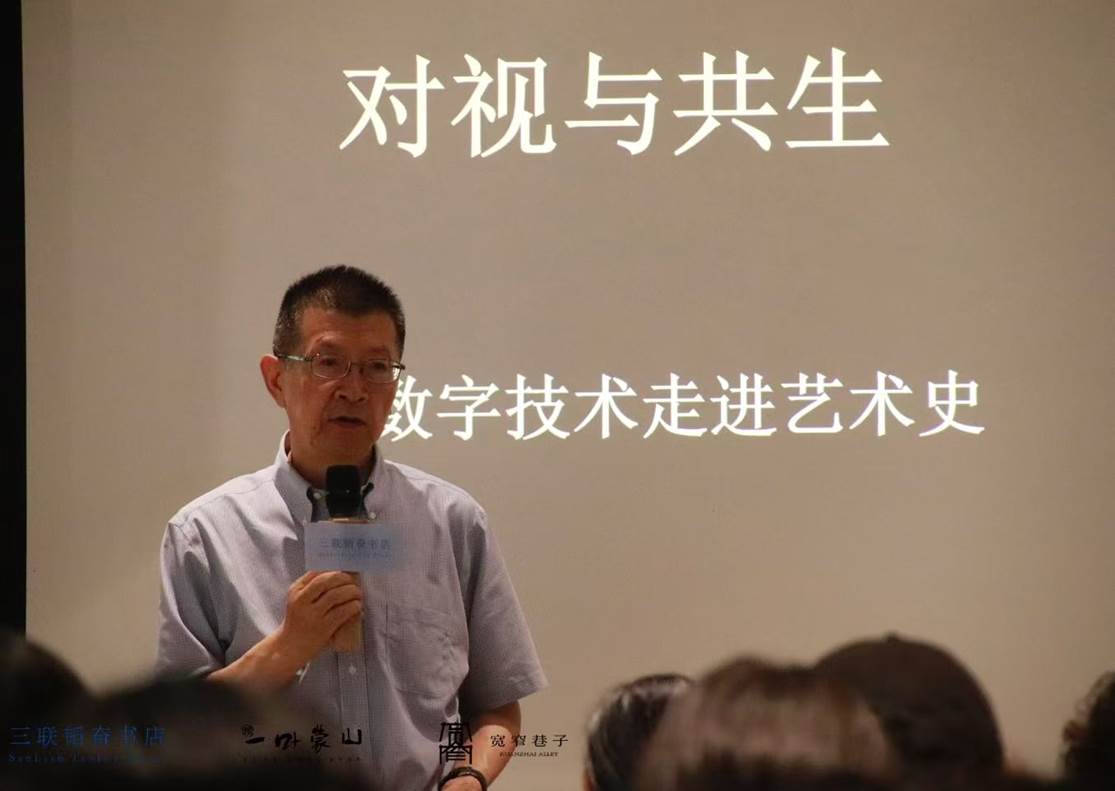

分享会伊始,马睿教授指出数字技术对艺术的参与已走过半个多世纪的历史,在这个过程中形成了数字艺术的不同样态,也产生了对数字艺术的各种称呼,使用较为广泛的是计算机艺术、新媒介艺术,以及当下热议的AIGC艺术。从史实来看,这三个命名大致对应从上世纪60年代以来数字艺术的三个发展阶段。马睿教授结合大量艺术作品,介绍了数字技术与艺术两个领域的互动与共生。在早期的计算机艺术中,尝试者以技术专家为主,大多致力于用计算机技术来实现对人类艺术样式的模拟和效仿,既没有突破既有的艺术门类,也没有发挥数字技术的媒介特性,计算机参与创作的作品仍然依赖于传统媒介才得以展示。但这个时期的尝试逐渐吸引了艺术家的参与,也开启了通往下一个阶段的通道。随着数字技术本身的提升和艺术家的主动参与,发挥交互性和多模态的媒介优势成为第二阶段的主要发展方向,交互装置和沉浸式虚拟现实成为数字艺术的主流范式。因而,“新媒介艺术”这一略显仓促和模糊的命名由于突出了数字媒介的特性,也有其合理性。从计算机艺术到新媒介艺术,为技术与艺术的共生、共存这一古老命题提供了鲜明的注脚。当前,数字技术的发展降低了普通人参与AIGC创作的门槛,也加快了数字艺术走出展厅进入日常生活的步伐,但是否能够催生新的艺术门类和审美范式,丰富数字时代的感性生活,还有待更多兼具技术敏感和艺术才华的创作者的参与。

马睿教授

杨光影副教授从艺术研究的视角进行了进一步的补充。他认为观念性、过程性的艺术本体、艺术与技术的多样化链接是确定数字艺术独特性的三重维度。其中,隐喻式的表达、以技术为工具拓展艺术,以及用艺术的方法去思考技术这三者,又促进了技术与艺术的共生与对视。同时,杨光影副教授也从艺术体制的角度考量了计算机艺术的发展与运作。

分享活动现场

王晓路教授则从文化史的宏观维度,对技术与艺术共生共荣的历史进行了总结。王晓路教授认为,技术与人之间以及艺术表达与技术发展之间始终紧密相连。在历史早期,艺术表达以满足人类基本生存需求的技术样貌出现,情感需求等人类更高层次的需求则推动了艺术表达的进一步发展。随着材料与艺术呈现方式的变迁,光学技术、摄影术、计算机与互联网技术等新技术在不同历史阶段的陆续出现,人的认知与观念也得到了改变与提升,因而技术的持续进步具有双面性,它同聚着“推动”与“颠覆”的双重意蕴,也引发了我们对数字艺术未来可能性的思考。

王晓路教授

在互动环节中,现场观众围绕AIGC技术对当前艺术体系的冲击、当下的AI技术对艺术教育与人类感知的影响等话题进行了提问,三位嘉宾的专业回应赢得了现场阵阵掌声。

现场观众

此次的公益学术分享活动以跨学科的方式聚焦技术与艺术这一命题,为思考数字时代艺术的过去、当下与未来注入了新的视角和理念,也为推动数字艺术与艺术史研究的大众化传播写下了生动注脚。这不仅为广大市民提供了近距离接触前沿艺术理论的机会,同时也展现了我院的学术资源与公共文化空间的成功联动。

图|成都市三联书店

文|范圆圆

审核|银浩