受疫情影响,2020年春季学期,全校师生未能如期相聚在校园。在此情况下,四川大学文学与新闻学院开启了“云端锦江”系列学术讲座,尽可能为同学们提供优质的学术资源,创建良好的学习环境。

3月10日下午,“云端锦江”——四川大学文学与新闻学院2020年学术前沿首场讲座邀请到了中国人民大学新闻学院教授、博士生导师刘海龙。刘海龙教授以线上直播的方式为我院师生带来了主题为“布尔迪厄的新闻场理论与中国新闻实践”的学术讲座,我院蒋晓丽教授任主持人。

中国人民大学新闻学院刘海龙教授主讲

讲座伊始,刘海龙教授先肯定了这种“云讲座”的新模式,称赞这种非常时期的新尝试有其可取之处,未来或可借鉴推广。回到讲座的主题上,刘海龙教授首先向在线师生介绍了自己选题的源起,即为什么要在今天讨论布尔迪厄的场域理论。他结合学界提出的“当下新闻传播研究内卷化”现象,提出了我们该如何对待新闻传播学科之外的学术大师的新闻传播研究的问题,并分析了立足于新传专业领域实践的经验。

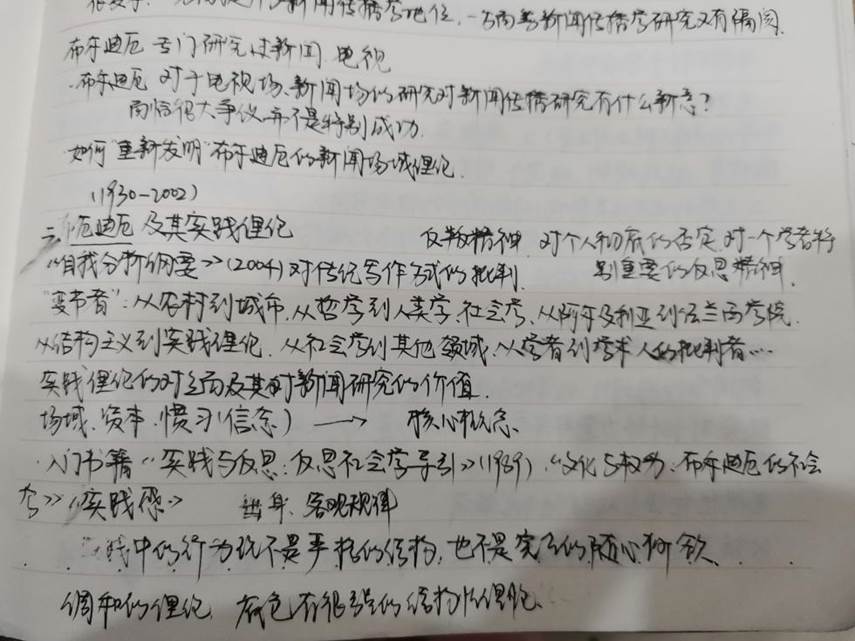

随后,刘海龙教授介绍了布尔迪厄的生平与其提出的实践理论体系。从布尔迪厄的经历叙述中,刘海龙教授揭示出布尔迪厄身上所具有的“反叛”特质,即敢于走到自己的对立面,这也是其著作中所总结的“实践与反思”精神。刘海龙教授认为,这种“反思精神”对于学者而言是一种非常重要的品质。

关于布尔迪厄的实践理论体系,刘海龙教授敏锐地指出,“实践”是贯穿其理论体系的关键概念,也是理解他所提出的场域理论的前提。布尔迪厄所提出“实践”理念,是为了反对当时法国盛行的结构主义研究,他强调要去实践中寻找鲜活的现实经验,去经历发现的过程,而非找到一个答案。刘海龙教授认为理解场域理论,不仅要关注场域的划分、不同场域的相对独立性与自治性等概念,还要更深入地去理解场域规则,这之中就可看到实践理念在这一理论中的体现。此外,刘海龙教授分享了自己对场域理论相关的资本、惯习概念的解读。

同学笔记

同学笔记

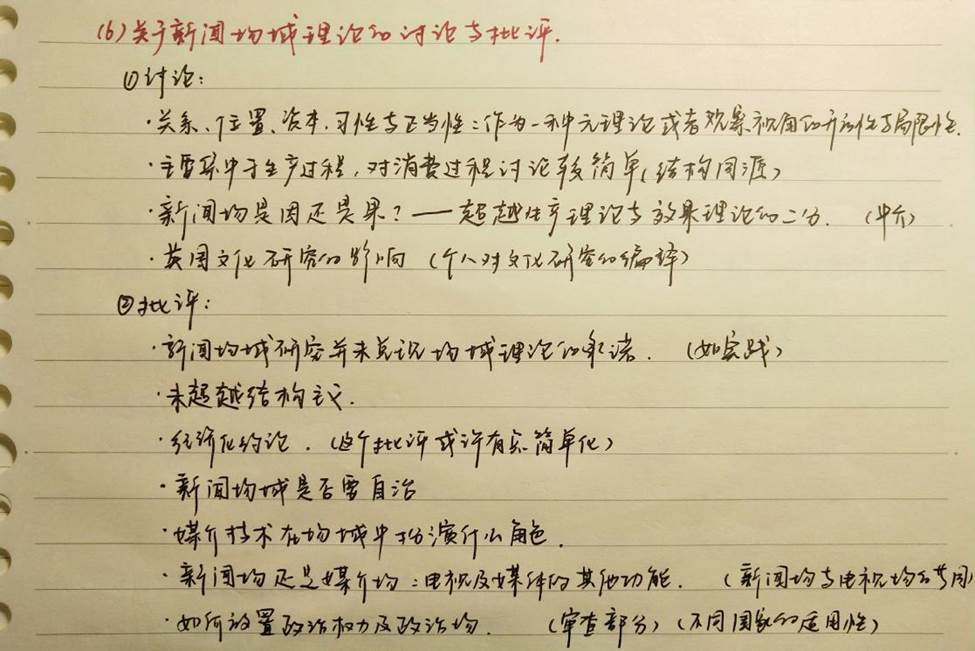

紧接着,刘海龙教授以《关于电视》和《布尔迪厄与新闻场域》切入,来探讨布尔迪厄的新闻场理论。他认为,新闻场在布尔迪厄的场域研究中很特殊的一点在于,它很容易受到其他场域(政治、经济等)的影响,同时又能反过来影响很多其他场域,这其实是对新闻传媒在整个社会中的角色和功能的一个重要概括。在探讨新闻场理论的内涵价值的同时,刘海龙教授指出了布尔迪厄仅仅通过“电视”去解释新闻的局限性。他说,布尔迪厄在论述场域理论时所秉持的“反思”精神,更多的是提供一种理念作为思考的入口,这也是这一理论具有强大解释力的原因。换句话说,场域理论并非一成不变,正是因为存在这种局限,今天联系中国新闻实践去“重新发明”新闻场理论才具有时代意义与实践价值。

同学笔记

最后,刘海龙教授结合时下有关抗击新型冠状病毒的国内媒体报道活动,探讨了场域理论视角下中国新闻实践中面临的挑战,包括新闻场理论在中国的适用性与中国新闻场的独特性问题。

现场交流互动环节中,同学们在留言区踊跃提问。刘海龙教授针对提出的问题,分享了自己的见解与思考,视角独特且见识深刻,充满了学术想象力。同学们纷纷“刷屏点赞”,留言表示获益匪浅。

学生收获与感想:

19级新闻与传播专业硕士生刘同学:

本次讲座使我在多学科视角、多方位思考下对布尔迪厄的学术研究成果有了更深刻的认识。在今后的学习中,我也要有意识地将现象描述和理论分析结合起来思考。在媒介技术飞速发展的今天,结合当下的特殊形势,此次云端讲座于我而言是一次获益良多的经历。

18级传播学专业硕士生徐同学:

这是一场社会学碰撞新闻传播学的思想盛宴,刘海龙教授对于布尔迪厄新闻场域理论的梳理、讲解以及在该视角下对中国新闻实践的思考让我受益匪浅。新闻场具有比其他场更容易受外部力量作用的特殊性,新闻人受到场域中各种力量的制约。这让我对新闻人的角色有了深度思考。

19级新闻学专业硕士生肖同学:

刘海龙教授的讲座聚焦新闻场理论,打通了理解其宏观与微观、结构与能动的理论框架,便于我们解读不同类型的媒体、新闻工作者的实践,这在处理社会变迁的问题上也具有一定优势。同时,他指出,在当下的媒体实践中,加入技术维度去分析也十分必要。刘海龙教授结合当下特殊的时间节点,启发我们从传播学的视角来看待这次病毒。“病毒寄生在人身上,使得人的主体性丧失”,这个点太独特了!整场讲座刘海龙老师侃侃而谈,观点和视角都具启发性,总之学习到了很多!

18级新闻与传播专业硕士生王同学:

特别感谢这次讲座,收获很大。因为我本身就很喜欢布尔迪厄,对他的研究也很感兴趣。但以往的读书经验,往往是从社会学角度切入,而忽视了布尔迪厄对于新闻场域的研究。刘海龙教授以一个客观理性的立场帮助我们提供了一条全新的理解路径,即以辩证的思维看待和分析布尔迪厄的场域理论,为我们打开一扇新的大门,而且还解答了我在学习中的相关疑惑。我个人觉得,刘海龙教授无论是写书还是讲课,都一直在提倡辩证思维和批判思维,这一点恰好是防止新闻传播学内卷化的有效方式。如何让理论具有新的解释力,是我们新一代新传学子应该为之努力的方向。

在此特别需要说明的是,我们首次开设的线上“云端锦江讲座”受到广泛关注,参与热度超出预期,受制于本次讲座上限300人的参与设置,我院一些师生主动把参与的机会让给了更多来自北京、上海、南京等地高校的师生,对此,我们特致歉意。我们会在后续系列讲座的技术调试中尽量满足听众需求,感谢大家的关注、支持与参与。

主讲人简介:

刘海龙教授

刘海龙,中国人民大学新闻学院教授,博士生导师,CSSCI核心期刊《国际新闻界》主编,中国人民大学新闻与社会发展研究中心新闻与传播研究所主任,复旦大学信息与传播研究中心研究员,武汉大学媒体发展研究中心研究员。曾任台湾政治大学传播学院客座教授(2014),美国宾夕法尼亚大学(2008-2009)、香港城市大学访问学者(2013)。2016年入选北京市新闻人才“百人工程”。著有《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》(北京大学出版社)、《宣传:观念、话语及其正当化》等著作。主要研究领域为传播思想史、政治传播、传媒文化等。

采写:李彪 诸葛纯

图片:同学提供、网络

编辑:李丹阳 夏迪鑫

责编:操慧