2025年11月9日下午,清华大学博士生导师郭镇之教授应邀在四川大学江安校区文科楼一区526会议室为我院学子带来题为《区域国别学、走向东南亚与 “无害传播”》的主题讲座,讲座由我院蒋忠波教授主持。

此次讲座中,郭镇之教授以区域研究的理论视角为基础,提出“无害传播”的核心主张。她聚焦中国在东南亚地区的跨文化传播现状,深入剖析中国开展区域传播的理论根基与现实路径,提出以柔性叙事体系为主导、以多元文化资源为载体的中华文化国际传播策略。

讲座现场

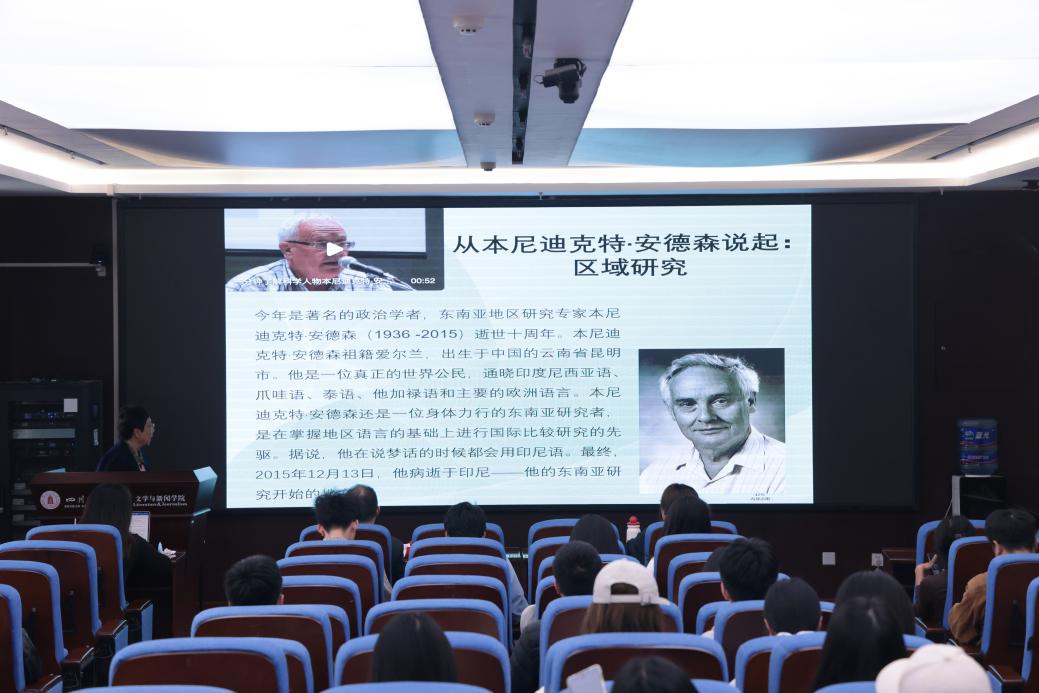

正逢著名学者本尼迪克特・安德森逝世十周年,郭镇之教授以其东南亚地区研究生涯为开篇,回溯区域研究的思想渊源与发展脉络。她系统阐述了乔治·卡欣、鲁思·本尼迪克特、爱德华·霍尔等学者的观点主张,指出地区国别研究始终离不开对本土语境与全球视野的双重观照。同时,郭镇之向同学们点明了“深入本土、直面交流”的学术实践价值,并指出跨文化研究既是观察对象与世界的方法,更是重塑研究者认知范式的桥梁。

清华大学郭镇之教授

在厘清理论源流的基础上,郭镇之教授进一步深入剖析了中国在东南亚地区的跨文化传播现实图景。她结合美国《外交事务》杂志30年追踪研究成果,指出东南亚国家在中美战略博弈中呈现出动态位移倾向,并强调,中国在东南亚地区的影响力,从政治、经济、军事、安全、文化等多维度指标上呈现“硬强软弱”的鲜明特征,在思想、政治、文化等软实力层面仍有提升空间。

针对错综复杂的国际传播现状,郭镇之教授提出“无害传播”的核心主张。在理论构想上,她指出,东南亚地区和中国之间可被视作具有文化联结的“想象共同体”,跨文化传播需以文化内涵为根基,将不具威胁、友好善良作为叙事内核,形成以无害、柔性、文化和想象为特征的传播范式。在现实实践中,还应开拓更轻灵的对外传播路径,如通过《黑神话:悟空》、《哪吒之魔童闹海》影视剧、游戏等文艺作品构建柔性传播话语,依托大熊猫、丝绸等知名文化符号跨越对话壁垒,并借助TikTok等数字平台的媒介优势,在潜移默化中扩大中国的文化影响力。

交流互动环节,师生围绕“无害传播”的理论体系构建与效果评估等问题展开讨论,郭镇之教授耐心解答。现场学术灵感持续迸发,互动氛围热烈。

现场同学提问

讲座尾声,蒋忠波教授总结道,郭镇之教授从发现问题、深入思考到凝练观点的学术研究过程,为在场同学提供了宝贵的科研方法论启示,并鼓励同学们应以此次讲座为契机,积极参与中国文化国际传播实践,在跨文化交流中展现中国青年的专业素养与文化担当。

我院蒋忠波教授作总结

图|薛雨欣

文|何颖萱、莫口阿梨

责编|操 慧

审核|银 浩