为积极响应党中央乡村振兴战略,帮助四川省凉山彝族自治州甘洛县海棠镇推广文化旅游产业,7月15日-19日,应甘洛县和海棠镇政府邀请,学院党委副书记兼纪委书记银浩,工会主席张朝富带队赴甘洛县海棠镇开展为期五天的暑期社会实践活动。

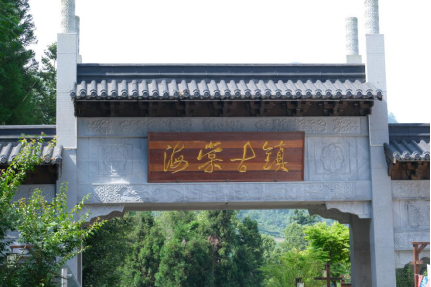

海棠古镇大门与匾额

学院师生在海棠镇依托当地文化资源,走访本土居民,采写淳朴民风,阅览古镇风物,用脚步丈量古镇遗存,用双眼透视海棠旧事,用墨笔写就民族新篇。为海棠镇在新时代下持续推进文旅深度融合发展,传承红色基因,讲好乡村振兴“海棠故事”贡献川大力量!

海棠古镇核心区域图

一、校地联动润海棠,多级同心助振兴

7月15日晚,团队抵达甘洛县。四川大学挂职干部、甘洛县委常委、副县长王晖同志代表当地政府接待了团队一行。在交谈中,王晖副县长向师生们介绍了四川大学在甘洛县开展乡村振兴建设工作的情况,提到海棠镇是县里重点打造的文旅融合发展重镇,在党和国家的政策支持下,通过校地协同多方合作,海棠镇未来必将成为游客的观光胜地。他希望团队能发挥学科特长,通过手中的笔把所见所闻所感描绘出来,更好地展示乡村振兴的成果。

四川大学挂职干部、甘洛县委常委、副县长王晖(中)与带队老师合影

二、古道茶香绕群山,海棠花开绘新篇

7月16日上午,团队前往海棠镇参加火把节系列活动“海棠依旧·多彩甘洛”非遗文化游园会。游园会在古城北大街举行,丰富多彩的游园活动令人目不暇接:彝族、尔苏藏族、汉族等各民族的民族服饰走秀和传统舞蹈纷纷上演;各民族的特色文化体验项目吸引了大批村民和游客驻足赏玩;海棠腊肉、白酒等农特产品展销活动亮出乡村振兴提振消费新名片,为游客朋友打造了一场民族文化的沉浸之旅。

民俗方队表演

团队与尔苏藏族表演队合影

在海棠镇工作人员的陪同讲解下,团队徒步走访了海棠镇乡村旅游环线,途径昆松季松、红军栈道、新街子桥、水磨坊等遗迹,记录相关图文信息,了解历史典故,将实地考察与前期文献查阅到的资料相结合,加深了对海棠镇文旅产业的感性认识。过程中,指导老师分别从古代文学、民族学和人类学的角度出发,现场与同学们展开交流和讨论,引导大家将课堂所学有机融入现实体验,同学们受益匪浅。

团队徒步走访

7月16日下午,团队在镇政府会议室与甘洛县原文联主席李靖忠老师、镇旅游讲解员等就海棠镇乡村旅游开发、景点讲解词撰写等问题展开座谈。李靖忠老师作为土生土长的海棠人,分享自己与川大的缘分,向团队赠送出版的书籍《海棠古镇》,他表示愿意不遗余力地为同学们写好海棠故事提供素材。

团队与甘洛县原文联主席李靖忠老师、镇旅游讲解员交流座谈

7月17日上午,团队先后走访了千佛寺、“将源”石刻等海棠镇的地标性历史遗迹。其中,千佛寺见证了海棠镇历朝历代以来宗教文化和民族文化交融的历史,记录着古老的汉彝轶事以及红军途径的红色印记,是海棠历史文化的交汇处。

海棠镇千佛寺负责人向团队讲解千佛寺历史

7月17日中午,团队前往四川大学定点帮扶的甘洛县新茶乡新茶村。学校派驻帮扶干部代表新茶乡新茶村驻村第一书记王雷同志、驻村干部何宣彬同志向团队介绍了华西公共卫生学院(华西第四医院)开展医防融合健康科普义诊活动、健康体检下乡活动以及川大援建的茶叶种植园区产业运营等方面情况。感谢文新学院给新茶村儿童捐赠学习用品,希望能在茶叶产业运营宣传推广方面加强与文新学院的交流合作。

7月17日下午,团队对李靖忠老师和甘洛县原文化局工作人员赵建敏老师,围绕海棠镇历史沿革、非遗门类和申遗现状、“海棠八景”的存废与口传的轶事等话题进行访谈,为后期的文学创作积累口述史料。

李靖忠老师接受同学们访谈

同学们采访甘洛县原文化局工作人员赵建敏老师

三、阳光行至深山处,水穷尽时志气长

团队对困难学生进行家访

社会实践调研期间,在四川大学学生资助中心的帮助下,团队联络到海棠镇在读困难学生进行家访。走访过程中,师生与受访学生家人促膝深谈,了解学生家庭经济情况,交流学生在校学习生活情况,畅谈党和国家的惠民政策、学校的资助育人举措。团队成员纷纷表示每个家庭都不容易,但每个家庭都在努力生活、创造未来,将更加珍惜眼前的美好生活,相信教育的力量,坚信知识能改变命运。

团队和受访家庭合影

四、山海共赴彝乡情,民族繁荣大团结

7月18日上午,团队赴甘洛县田坝镇参观煖带密土司衙门,进行彝族土司制度文化的研究和探访。煖带密土司衙门是凉山地区原形态保存较为完整的民国彝族土司建筑,为凉山四大土司之首的岭氏土司官邸。通过现场展陈,团队对彝族土司制度的历史沿革、婚姻、家支、语言、习俗和“五印三司”等文化事项进行了了解,对彝族历史和文化有了更加直观的认识。

非物质文化遗产“阿惹妞”传承人、甘洛县彝学学会阿支拉以莫讲解彝文

7月18日下午,团队到甘洛县彝学学会驻地参观拜访。非物质文化遗产“阿惹妞”传承人阿支拉以莫现场给师生们讲解了彝文教学情况并带领同仁献唱彝语版的《没有共产党就没有新中国》,感谢四川大学在彝族传统文化传承方面给予甘洛县彝学学会的帮助和支持。

团队与甘洛县彝学学会成员合影

青山绿水间,川大师生们用一双眼透视零关古道、茶马古道、南方丝绸之路三道合一的海棠旧事,用一支笔写就千秋古镇的前世今生,用一双手捧起高山草甸间洒落的民族佳话与红色记忆。此次暑期社会实践活动,师生们不仅积累了丰富的写作素材和文学创作资源,更用校地协同的方式为地方民族文化的传播打开了文明互鉴的窗口,期待团队后续产出更多的文化与文学作品,用青年学子的笔墨,让海棠的每一块瓦砾成为民族大团结、文化大繁荣、经济大振兴的生动注脚。

团队成员实践感言

2024级汉语言文学本科生 王一霖

本次调研我们对海棠镇的历史沿革、自然景观、人文故事和甘洛县的地标建筑、民族积淀、非遗传承等进行了实地走访、图片记录和文字记载。苍碧掩映的大凉山是我的故乡,这趟甘洛海棠之旅让我看到一个崭新的活力生发的凉山,她将自己独特的语言与现代化的传播方式结合,在新时代的号角下迎来了一批批建设家乡的青年儿女,而我们团队日后也会产出更多的文化与文学作品,助力海棠花开,彝路生花。

2024级汉语言文学本科生 才登加甫·佧努尔玛

这是我第一次走进大凉山,第一次来到甘洛县海棠镇,这里高山环绕,山泉潺潺,人们善良又可爱。恰逢火把节,看到了极具民族特色的演出,也吃到了当地特色的美食。在海棠古镇的几天,慢慢发现这是一座历史悠久,至关重要的古镇。穿过北城门,踏上茶马古道,非常开心能亲自丈量这片土地,亲眼看到历史,希望以后能有更多机会走进大凉山,继续深入了解。

2022级汉语言文学本科生 任茜

我的“海棠印象”,是关于林间的山风,关于澄澈的泉水,关于镌刻着历史笔触的古城墙,关于尔苏藏族高亢嘹亮的歌声,关于千佛寺民族文化交融的印记,关于每日清晨当地居民亲切的问候。在工业化与城市化迅速推进的今天,海棠镇仍然保留着原始的自然风光和淳朴的民风民俗。这座被时间遗忘的深山小镇,正如那道穿镇而过的潺潺流水,缓慢而静谧地漫向岁月深处。

2024级汉语言文学本科生 秦文雪

此次甘洛县海棠镇之行,于我而言,远不止于一次社会实践。我们丈量古道遗存,倾听海棠旧事,更亲眼见证了校地同心、多级联动如何为这片古老土地注入新的活力。海棠古镇是汉、彝、藏等民族文化交融的见证,是古道商旅与红色血脉交融的所在。此行最深刻的触动,也就是理解了这种“交融”的力量。

2024级汉语言文学本科生 陈亭伊

去甘洛只有短短几天,却无比充实。海棠古镇并不太大,但文化底蕴却很厚实。站在不同于单纯游客的立场去仔细深入每一个景点,去感受,去触摸,去体会,海棠以其美丽的自然风光与动人的历史故事吸引着我。聆听着老一辈海棠人口口相传的神话故事,欣赏着彝族姑娘们欢快的歌舞,品尝着当地别具风味的特色美食。海棠花开·彝乡同行,不虚此行!

2024级新闻学本科生 韩武轩

缘起文新,得以来到甘洛古镇。一路摄影,透过镜头,我看见——红色血脉的历久弥新,民族文化交融的鲜活佐证,茶马古道的昔日繁荣,彝族文化的厚重与深沉。作为非川渝人,于我而言真真切切地是一次意义深远且令人深受启发的经历。

图|四川大学“海棠花开,彝乡同行”暑期实践团

文|王一霖

审核|银浩 张朝富