11月8日,由中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会主办,四川大学文学与新闻学院承办的中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会2025学术年会在四川大学文学与新闻学院举办。来自国内三十多所高校及研究机构的专家学者、硕博研究生汇聚一堂,共同探讨全球格局深度变革背景下国际传播的新发展与新趋势。

与会者合影

本次年会以“全球南方与国际传播”为主题,分为开幕式、主旨演讲和平行分论坛三个环节,旨在为应对国际传播领域所面临的挑战、突破现有困境以及提升各方在国际传播中的影响力提供创新思路与解决方案。

会议现场

我院党委书记傅其林教授,四川大学原新闻学院院长、我院邱沛篁教授,北京外国语大学原党委常委、副校长孙有中教授,中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会理事长姜飞教授等领导、嘉宾出席年会。年会开幕式由我院副院长操慧教授主持。

我院副院长操慧教授

我院党委书记傅其林教授在致辞表示,本次年会既是对全球传播格局变革的时代回应,更是新闻传播学界同仁以文会友、交流切磋的学术盛会;针对本次年会关注全球南方重构传播格局的使命,他强调,只有在历史传承中创新、在文明构建中坚守,才能让世界听见全球南方声音。

我院党委书记傅其林教授

四川大学原新闻学院院长、我院邱沛篁教授首先追溯了四川大学文学与新闻学院外国新闻史的教学工作。他表示,在当今科技迅猛发展的新格局下,培养具备坚定立场、国际化视野的新闻传播人才十分重要。他希望“外新史教育界同仁要紧密团结、促建促学、创新合作,为赢得新闻及新闻教育事业更加美好的明天贡献自己的力量和智慧。”

我院邱沛篁教授

北京外国语大学原党委常委、副校长孙有中教授在致辞中指出,2008年11月8日,中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会在清华大学成立。18年间,学会不仅重视外国新闻史研究,更重视当下国际传播的热点。他鼓励在座学者立足中国、借鉴国外、挖掘历史、把握当下、关怀人类、面向未来,推进国际传播学科的自主知识体系构建,为提高中华文明的传播力、影响力,做出更大贡献。

北京外国语大学原党委常委、副校长孙有中教授

中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会理事长姜飞教授分享了学习贯彻党的二十届四中全会精神的深刻体会,围绕深化区域国别研究、自主知识体系建设、高质量共建“一带一路”、提升中华文明传播力影响力、“全球南方”等关键词展开。他表示,探讨“全球南方”要注入国际传播视角,将讲好中国故事作为出发点和落脚点,并关注中国式现代化进程中的文明互鉴。

中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会理事长姜飞教授

主旨演讲环节,来自清华大学、中国社会科学院、四川大学等高校科研院所的15位知名专家学者就国际传播研究的多元图景与前沿动向分别作了发言。主旨演讲内容涵盖当前全球南方与国际传播研究的最新成果和发展趋势,为现场学者带来了前沿的学术洞察与思想启迪。

中国社会科学院尹韵公研究员以“强化外新史的背景研究”为题作主旨演讲。他以当前外国新闻史研究和教材缺乏对新闻业生态深入研究的局限性展开,认为外国新闻史要研究对象的成长经历和未来趋势,并寻找其中的实践借鉴和启示意义。他指出,国际传播研究要谈及国际政策和国际秩序,从历史、文化和文明形态来考察媒体背景,也要重视中国眼光。

中国社会科学院尹韵公研究员

清华大学新闻与传播学院郭镇之教授作了题为“区域国别学:走向东南亚与无害传播”的主旨报告。她从著名学者本尼迪克特·安德森的东南亚地区研究讲起,梳理了区域研究和跨文化研究的理论脉络。此外,她认为,在不利的国际环境中,我们应该通过友善的传播,产生一种至少“无害”、力争“有益”的全球传播效果。

清华大学新闻与传播学院郭镇之教授

四川大学文学与新闻学院蒋晓丽教授作题为“数智化视阈下中华经典符号的全球传播”的线上主旨报告。她从数智技术绘制中华文化经典符号的纵横光谱和数智化经典符号助推中华文化的全球传播两方面,阐释了中华经典符号在数智时代的国际传播中展现的新动能和新图景。她表示,推进中华文化及其经典符号在新时代的传与播是今天中国学者的使命,要让中华文化的经典符号成为世界听得到、看得到、想得到、用得到的语言符号。

四川大学文学与新闻学院蒋晓丽教授

四川外国语大学党委常委、副校长严功军教授在题为“全球传播治理与中国抉择”的主旨报告中指出,随着传播成为社会的基础设施,全球传播治理已上升为国际秩序体系形成的根本性问题。他从内在治理和外在治理两个角度回答了如何认识全球传播治理的问题,阐释了在全球传播治理中的中国任务和中国路径。

四川外国语大学党委常委、副校长严功军教授

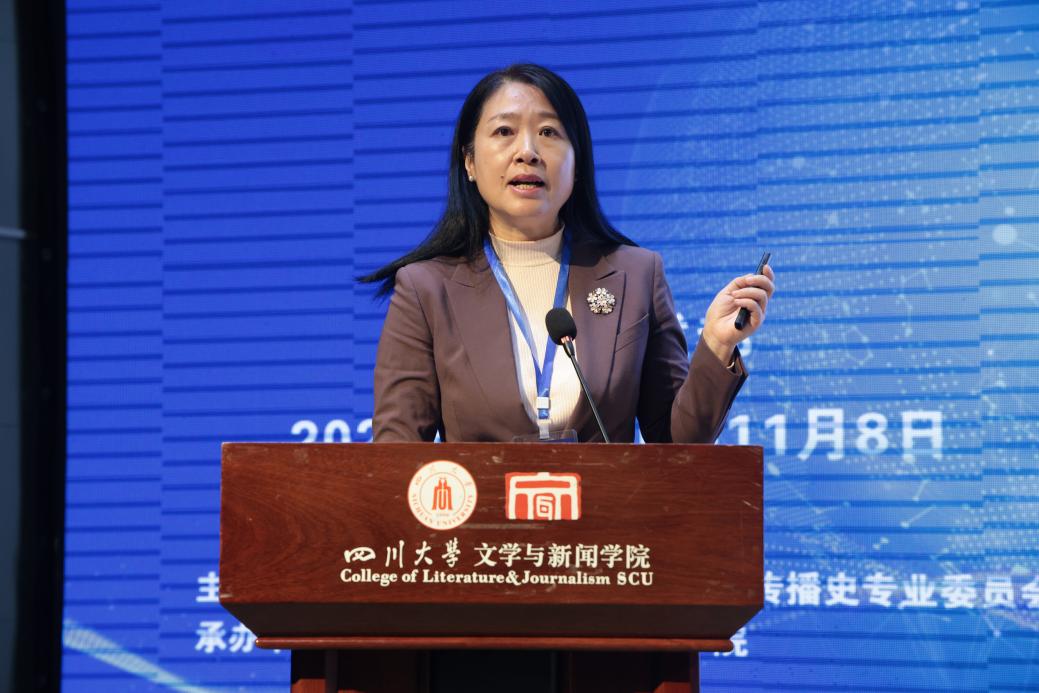

北京外国语大学国际新闻与传播学院院长宋毅教授发表题为“国际传播领域知识生产与实践发展前瞻”的主旨演讲。她围绕智能协同和数字新基建展开汇报,通过案例分享深入阐释了智能协同和多起点传播新模型在逐步改变全球知识生态的观点。她认为,开源数字出版与社交媒体内容生产将成为国际传播“双轮”新基建,而专业信息聚合平台、网红、短剧、游戏、开源期刊等则共同构成了数字内容基建矩阵。

北京外国语大学国际新闻与传播学院院长宋毅教授

上海师范大学影视传媒学院陶赋雯副教授以“当代日本文化‘景气’与国际传播研究”为题作主旨演讲。她基于多年来在日本的田野调查,剖析了治愈系文化、创造性怀旧与虚拟依存生态等日本文化景气的三大表现形态,分析了日本文化产品在跨文化传播过程中所采用的文化接近性、去地域化与再地域化等策略。

上海师范大学影视传媒学院陶赋雯副教授

中国传媒大学教育部国际传播联合研究院副院长姬德强教授在题为“见外知内:解析国际传播研究的过渡状态”主旨报告中,深入探讨了当前国际传播干什么、往哪走的问题。他强调,国际传播要实现从“想象的知识”到“知识的想象”的转变,并且面向未来,走出“过渡状态”,国际传播需要超越内外之别,在“文明传播”的框架里找寻新的坐标。

中国传媒大学教育部国际传播联合研究院副院长姬德强教授

中国外文局当代中国与世界研究院高级编辑、《对外传播》执行主编孙墨笛以“全球南方视野下的科幻国际传播”为题作主旨报告。他分析了科幻影视的文化特质和国际传播效用,认为在科幻影视领域的不断进步中,想象权初步形成了一种以全球南方为引领的再分配新形式。他表示,今天科幻影视与多样题材相融合,反映了历史与现实融合、传统与未来交相辉映的文化生活,可能成为今后国际传播转向的重要方向。

中国外文局当代中国与世界研究院高级编辑

《对外传播》执行主编孙墨笛

中国社会科学院新闻与传播研究所新闻学研究室主任向芬研究员发表题为“‘全球南方’对中国文化的认知与传播”的主旨演讲。她结合案例呈现了中国对拉文化传播已取得的显著成效,指出拉美各国与中国具有基于文化相似性的传播相通性。针对中拉跨文化传播中存在的适应、融合与平衡等问题,她提出中国应通过文明交流、文明互鉴、文明共存的实践进路超越文明隔阂,将当代中国价值贯穿国际交流和传播的各个方面。

中国社会科学院新闻与传播研究所新闻学研究室主任向芬研究员

山东大学新闻传播学院/出版学院副院长邱凌教授以“全球南方对中国科技议题的报道研究”为题,从全球南方的缘起与流变、全球南方对中国科技议题的报道分析、全球南方对中国科技议题的报道规律和全球南方对国际传播格局的影响等四个方面展开论述。她认为全球南方对中国报道的态度,本质上也是其寻求战略自主的一种表现,对于中国而言,理解全球南方对中国报道的复杂态度至关重要。

山东大学新闻传播学院/出版学院副院长邱凌教授

武汉大学新闻与传播学院纪莉教授作了题为“面向可持续发展的南南合作与全球传播”的主旨报告,她认为把个体对环境的感知上升为一种集体行动和集体共识,是可持续发展传播的重要目标。同时她指出中国的生态智慧和方案具有全面性、可验性和开放性,为中国在可持续发展传播中展开对话提供了基础。她还以长江故事为例,分享了她和团队的实践探索和阶段性成果。

武汉大学新闻与传播学院纪莉教授

华中科技大学新闻与信息传播学院陈薇教授在题为“国际传播的情感政治:范式转向与实践路径”的主旨报告中梳理了情感和地缘政治的前人研究,并归纳了普适性情感、社会性情感、原生性情感的三条“情感政治”研究取径。她认为该分析框架在国际传播中的应用,表现在构建新型情感分配政治模式、推动全球共同情感修辞实践、建构情感共同体的具身情动等方面。

华中科技大学新闻与信息传播学院陈薇教授

湖北大学新闻传播学院教授、湖北大学媒介研究中心主任杨翠芳发表了题为“智媒时代传播伦理的风险预警、价值遵循与建构路径——基于媒介技术视角”的主旨演讲。她指出在技术中介下,传播伦理存在伦理主体异化风险、伦理关系失调风险和伦理规则失控风险。对此她指出,智媒时代传播伦理应遵循责任、自由与幸福的核心原则,传播创新和媒介变革都应回归到人的价值上来。

湖北大学新闻传播学院杨翠芳教授

河北大学新闻传播学院甄巍然副教授作了题为“‘全球南方’的媒体叙事:议程、主题与逻辑——基于中国主流媒体新闻文本的主题分析”的主旨报告。她基于头部主流媒体矩阵的公开新闻报道,运用内容分析法进行数据的主题化分析,总结出全球南方的三大重点议程和五大主题,得出了全球南方媒体在叙事语境、叙事核心、叙事结构上的逻辑。

河北大学新闻传播学院甄巍然副教授

中国农业大学人文与发展学院媒体传播系主任李红艳教授以“从‘想象’出发:地方视野下的国际传播”为题作主旨报告。她从社会学的想象力延伸到地理学的想象力,再拓展至地理想象,从地方入手,进入国际传播。她认为,“地方”是一个潜在的可以拓展路径,并结合自身的田野经历,指出地方与全球之间的“共在性”使得地方成为想象全球的场所。

中国农业大学人文与发展学院媒体传播系主任李红艳教授

随后进行的四个平行分论坛分别围绕“区域国别与媒体书写”“国际传播与跨媒介叙事”“国家形象与平台治理”“传播思想与全球地方性”等议题展开,七十余名专家学者及高校学子进行研究分享和学术对话。他们就全球变革背景下的全球南方与国际传播,从媒介叙事、平台治理、传播思想、区域国别等多个维度深入探讨、碰撞思想。

分论坛结束后,中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会2025学术年圆满落幕。本次年会围绕全球南方传播和国际传播的核心领域展开探讨和交流,为国内外学者提供了高质量的学术交流平台,同时也为拓展国际传播研究的理论视野与实践路径注入了新动能。

文|刘朋燕、刘艳阳

图|薛雨欣、庄德琴、卢龙阳、屈 毅

责编|操 慧

审核|银 浩